A principios de 1828 llegó a España el escritor romántico y diplomático estadounidense Washington Irving. Se instaló en Sevilla, unos dicen que en la plaza de la Contratación y otros que en una casa con patio en el popular Callejón del Agua de la judería hispalense. Irving venía con el propósito de estudiar la historia del descubrimiento de América, por eso pasaba las mañanas en el Archivo de Indias, donde códices, manuscritos y documentos cartográficos le hablaban acerca de las primeras huellas de los europeos en el Nuevo Mundo. La primavera en Sevilla invitaba al literato a perderse por sus calles en los ratos de ocio, a pararse para hablar con la gente. Su relación con la ciudad fue una verdadera historia de amor. A Washington Irving le encandilaron los paseos por el puerto, aquellas idas y venidas a la fábrica de cigarros y mujeres como la Carmen de profundos ojos negros que también le robaría el corazón a Mérimée. Irving descubrió otra Sevilla, más allá de la monumentalidad erigida con el oro traído de las Indias. Recorrió cada centímetro del patrimonio andalusí, fijó su vista en la exquisita ornamentación de la Giralda, percibió los aromas de los deliciosos jardines de lugares como el Alcázar, estudió cada piedra de las que dan forma a la Torre del Oro.

Pero un hecho iba a marcar para siempre la vida y los recuerdos de aquel soltero de mirada infantil; la lectura del relato romántico del adiós a Granada del último rey moro. El desconsolado llanto de Boabdil despidiéndose de la Alhambra le llevó a realizar, un año después de su llegada a España, el recorrido entre las dos capitales de la Andalucía legendaria, de las dos llanuras; la campiña sevillana y la vega granadina.

Lo que no llegó a saber el escritor norteamericano es que aquel itinerario iba a ser fuente de inspiración de numerosos escritores románticos e insignes viajeros. Richard Ford, George Borrow, Eugène Delacroix o Alejandro Dumas, por citar algunos, también dejaron sus huellas en el camino. A día de hoy, las diligencias y los mercaderes han dejado paso a otra clase de viajeros y medios de transporte, aquellos polvorientos caminos que unían las dos ciudades están ahora recorridos por la A-92. Tampoco estamos en el país al que había que viajar habiendo hecho testamento, como dijo Germond de Lavigne. Pero indagando un poco encontramos a lo largo de los pueblos de la ruta muchos de los lugares que enamoraron a Washington Irving.

En ruta hacia Granada

Al filo del farallón de los Alcores, en su punto más alto, se yergue Carmona. La antigua ciudad romana forma un magnífico conjunto amurallado cuajado de monumentos. Entré en la antaño Karmunah por occidente. Asentada sobre un bastión del siglo VIII a.c. se abría el Alcázar de la Puerta de Sevilla y tras flanquear sus dos pasos, uno de factura islámica con el arco de herradura y el otro de obra romana, me dispuse a pasear por la ciudad. En la plaza de San Fernando, falsa plaza Mayor, flotan historias en el aire, salidas de bocas en busca de una sombra que mitigue el canto de fuego del paisaje andaluz. A esa hora central del día, en ese castigador mes de julio, decidí aparcar las visitas y cambiarlas temporalmente por el arte del buen yantar. Después de dar cuenta en An Cá Carmela, en la Plaza de Abastos, de una generosa ración de salmorejo, papas en amarillo con bacalao y media ración de alboronía, estaba listo para confesar mi gula en la iglesia de Santa María. Me detuve unos instantes en el Patio de los Naranjos, antiguo patio de abluciones, observando los detalles de la torre que fue edificada sobre la base del alminar. Del hierático canto del almuecín se dio paso a la lectura del Talmud y luego a las misas cristianas. En el punto más alto del alcor los árabes construyeron un Alcázar que utilizaría más tarde de morada Pedro I “El cruel”.

Salí de Carmona por la Puerta de Córdoba y cruzando por tierras labriegas me planté en Marchena, una de las típicas villas agrícolas y monumentales de la campiña sevillana. El blanco caserío se esparce entre dos colinas en mitad de la cuenca del río Corbones, con interminables trigales en el llano y verdes olivares en la parte más alta. El paisaje se vuelve despejado, a veces abstracto. Esa inmensidad y la legendaria presencia de bandoleros por esos pagos, hicieron palpitar a más de un viajero romántico. La siguiente etapa fue Astigi Vetus. Dicen de Écija que es “el pueblo que no se ve hasta que se está encima”, también que es “la sartén de Andalucía”. Ninguna de las dos afirmaciones está carente de razón. Nada más verla se nota su proverbial longevidad. Sin temor ya a los Siete Niños de Écija, la conocida cuadrilla de bandoleros que, con sus andanzas, alimentó mentes de poetas, literatos y viajeros, seguí mi camino. Al sur esperaba, señorial y altiva, Osuna. En el siglo XV, la casa de Osuna acumuló más de cuarenta títulos y paseaban por sus calles hasta media docena de grandes de España, como grande fue la excentricidad de Mariano Téllez Girón, que en su época de embajador de Rusia hacía añicos la vajilla tras los banquetes. Actualmente, las calles de la antaño ciudad universitaria tienen numerosas huellas de ese pasado ducal: el Palacio del Marqués de la Gomera, el más representativo de las grandes obras dieciochescas de corte colonial; o el Palacio del Cabildo son buenos ejemplos. Irving recordaría tiempo más tarde la fascinación que le produjeron la ciclópea fachada de la Colegiata y el austero cuadrilátero que encerraba las aulas de la Universidad. También se detuvo en las ventas del camino, de las que ya no queda ninguna muestra. Me pregunto cuántos secretos habrán quedado enterrados entre las paredes de las ventas. Secretos de tantas páginas escritas por los románticos, secretos de alcoba de mujeres de vida alegre que vendían placer sin placer y secretos de botines de jóvenes bandoleros.

Uno de los protagonistas de los paisajes de la ruta es el caballo andaluz. Compañero inseparable del viajero romántico que no escatimó elogios para referirse a la belleza y habilidades del noble bruto. Fue el medio de transporte de Irving o de Richard Ford, que llegó a dibujar el caballo con el que recorrió dos mil millas por la piel de toro. Al salir de Osuna tuve el privilegio de asistir al espectáculo de la doma en un cortijo. El mundo equino ha generado también delicados trabajos de artesanía, como la guarnicionería.

La campiña se iba encrespando y cediendo ante las colinas repletas de olivos. Entraba en tierra de gente brava, como así lo certifica su historia. Cuando Lucio Marcio, allá por el 206 a.c., atacó Astapa (Estepa), los habitantes optaron por una inmolación colectiva. Caminando hacia el cerro de San Cristóbal, con la compañía de algún que otro chucho, pronto fuimos multitud. Dos lugareños se unieron a mí para disfrutar de una de las mejores panorámicas de la región desde el llamado “Balcón de Andalucía”. Me contaron historias del ilustre José María El Tempranillo y de cómo la Colchona, mujer de un cosario (transportista local), comenzó a universalizar la fama de sus navideños dulces distribuyéndolos por los pueblos del camino hasta la capital califal. Pero oiga, anote que aquí no todo son polvorones o mantecados, que en el ayuntamiento del pueblo dejó su firma Don Miguel de Cervantes, me espetó orgulloso uno de los hombres.

Por agrestes tierras de Málaga

Aproximándonos al reino de Granada, la ruta entra en la provincia de Málaga. La tierra se vuelve encarnada y al caer de un pequeño desnivel aparece la Laguna de Fuente de Piedra. La mayor laguna de Andalucía es una de las principales colonias de cría de flamenco en España, contiene aguas salobres de endorreico carácter y se alimenta de aguas del substrato. La superficie reflectante duplica las estilizadas figuras de la avifauna y es todo un espectáculo ver los cielos surcados por rosáceas nubes de flamencos mientras el sol se derrama por el horizonte. Tumbado, relajado en la cama del hostal me dormí leyendo y pensando en las palabras que la joven rodeada de serpientes dijo al infante Don Fernando: “Mañana, salga el sol por Antequera y que sea lo que Dios quiera”. Por la mañana decidí hacerle caso.

Muy temprano, crucé el Arco de los Gigantes hasta la Real Colegiata de Santa María la Mayor. Todavía dormían las campanas de las más de treinta iglesias que dominan el perfil de Antequera, ciudad de decidido sello español, como la calificó Irving, de rancio abolengo, digo yo, pues hasta su nombre rezuma un pasado ancestral; Anticuaria (la antigua) la llamaron los romanos. Precisamente fueron estos los que dejaron olvidado el magnífico Efebo de bronce, conservado en una de las salas del museo municipal. Con ese historial no es de extrañar que la ciudad sea fuente inagotable de leyendas y romances, como el de la Peña de los Enamorados. La shakesperiana historia de Tagzona, la musulmana hija del alcaide y su pretendiente cristiano Tello. Viéndose perseguidos y acorralados se asomaron en demasía desde la cima del cerro. La siguiente ronda de visitas monumentales fue por los bares de la ciudad, verdaderas joyas en el placentero arte del tapeo.

Al fondo de la vega aparece el hiriente blanco del caserío de Archidona. La plaza Ochavada, de lógica forma octogonal, ofrece la imagen de gran patio de vecinos y uno tiene la sensación de que los chismes y cotilleos pululan a sus anchas por el aire. Se formaron corrillos de gente que se contaba, que se hablaba y que al momento me contaban y me hablaban. Con la calma que requería el trayecto, subí hasta la ermita de la Virgen de Gracia, la casi verticalidad de algunos de los tramos hizo que llegara exhausto. Pero el cansancio quedó mitigado nada más cruzar el hermoso patio abarrotado de geranios. En el interior de la ermita, fechada en época omeya, me encontré con una agradable sorpresa; la construcción cristiana sobre arcos de herradura mostraba que la pequeña ermita fue construida sobre los restos de la mezquita.

El romántico embrujo del reino de Granada

Desde la misma autovía se divisa el perfil de Loja, con la iglesia de la Encarnación y los restos de la alcazaba dominándolo. Justo en el lugar donde el Genil abre el cerco de colinas que ciñen la vega está aparcado el pueblo. “Por su situación dominante a las puertas del paso montañoso, Loja ha sido denominada, con notorio acierto, la llave de Granada”, dijo un emocionado Washington Irving sintiendo cercano el aliento de la ciudad soñada.

Desviándonos un poco al sur aparece silvestre, con su dramática geografía, Alhama de Granada. Al filo de una hoz rocosa se corta súbitamente el caserío, las casas penden del acantilado, silos excavados en la roca y senderos se dibujan en el tajo. Si Loja fue considerada la llave del reino nazarí e Íllora el ojo derecho, Alhama fue la joya más querida, la pérdida más llorada. ¡Ay de mi Alhama!, reza la balada. El aura de leyenda que envuelve el pueblo se percibe plenamente recorriendo las plazas y los quebrados adarves del barrio Árabe. El río, tras cercenar la hoz, corre en busca de los Baños Árabes. El balneario en funcionamiento guarda celosamente en sus bajos las impresionantes salas bañadas por la tenue luz de los lucernarios. Arriba, la moda de las aguas termales atrae a masas que retozan en las aguas y se someten a relajantes tratamientos.

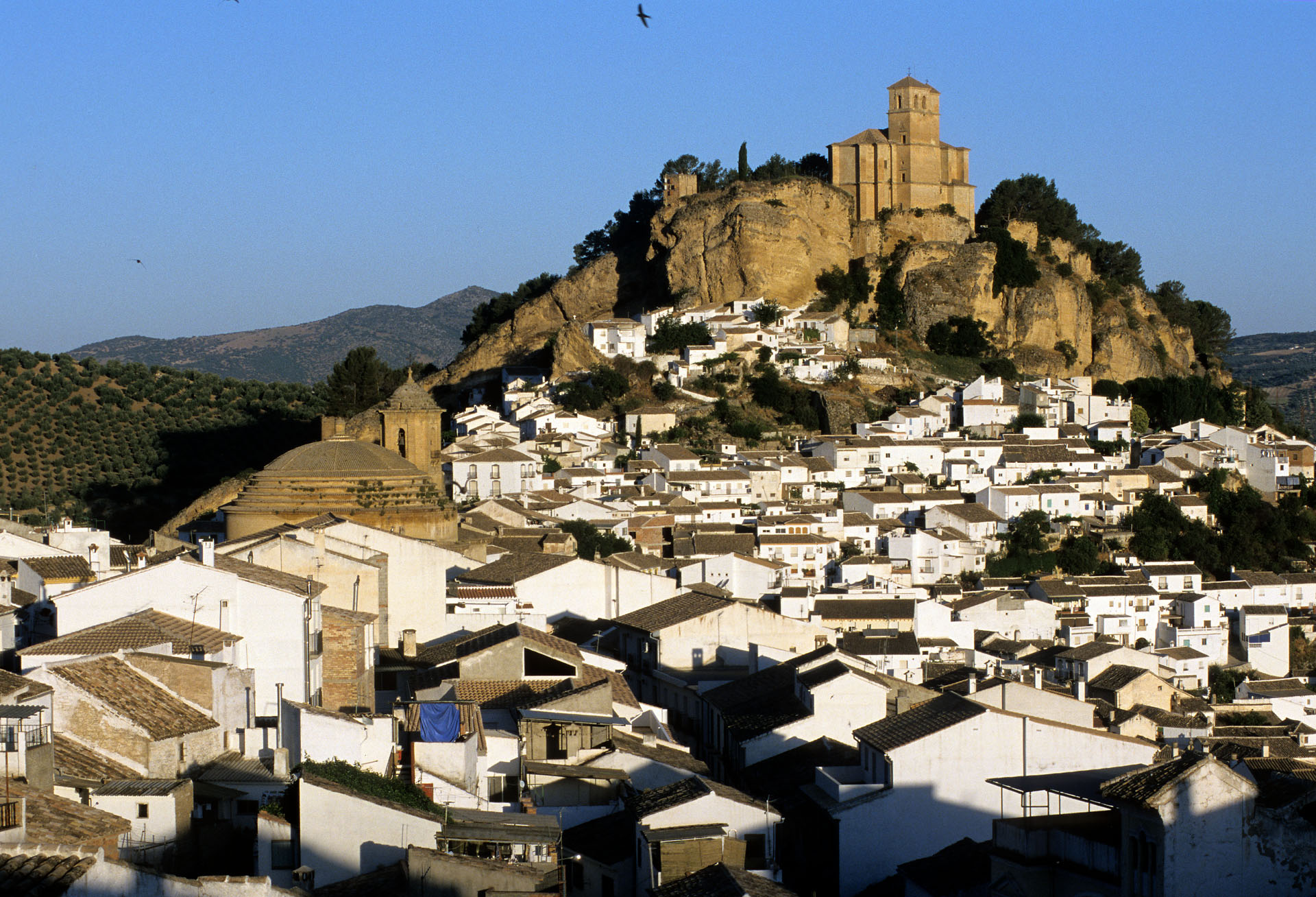

En la comarca de los Montes Occidentales, puertas de la vega por el norte, el viajero encontró Montefrío. Quebradas aristas y dramáticos equilibrios dan forma a uno de los pueblos más hermosos de Andalucía. El promontorio coronado por la fortaleza árabe, envuelto en pinos, tiene a su pie encaladas casas incrustadas en la roca. Sus calles, estrechas y empinadas arterias de blanquísimas fachadas, están colmadas de balcones engalanados con macetas de geranios y vecinos en la calle, sentados en cuidadas sillas de enea en busca de la codiciada sombra.

Hice dos paradas más antes de llegar a Granada, en busca de historia más que de encanto. La primera fue Fuente Vaqueros. Imantado por el espíritu del arquitecto de La Casa de Bernarda Alba, espero que sea contagioso, visité la casa natal de Lorca. El segundo alto fue en Santa Fe. En 1491 se firmaban las capitulaciones entre los Reyes Católicos, por un lado, y el rey Abdallah y Boabdil por el otro. Al año siguiente sería el turno del almirante Colón.

Los anhelos de Washington Irving –debo reconocer que los míos propios– se colmaron al vislumbrar Granada. Pero dejo que sea Irving quien lo explique: “En la distancia se divisaba la romántica Granada coronada por las rojizas torres de la Alhambra, por encima de cuyas almenas refulgían como la plata las cumbres nevadas de la Sierra”. Debo reconocer que no soy objetivo al hablar de Granada, tampoco lo pretendo, pero es que la capital de la vega es una de mis debilidades como viajero, esa ciudad a la que irremediablemente vuelvo para creerme parte del sueño oriental de la Alhambra, el mismo vivido por Irving que fue huésped durante algunos meses en las habitaciones que le dispuso la tía Antonia. Tiempo que aprovechó para tomar notas de las historias que dieron forma a sus Cuentos de la Alhambra. Historias que le contaban su guía Mateo y el moro que vendía ruibarbo y quincalla en el Albaicín, barrio de engalanadas rejas, patios árabes y húmedos salones que huelen a alhucema. Por sus calles llegan el eco de los cantos de la Iglesia de San Gregorio y melodías de seda fluyendo de dolientes guitarras. La nómina de visitas es siempre interminable: los baños árabes, el paseo de los Tristes, la alcaicería, pero decidí echar un último vistazo a la Alhambra desde el mirador de San Nicolás mientras atardecía. Caminando lentamente por las calles del Albaicín, entré en una tetería con un ejemplar de Cuentos de la Alhambra: “Esta ciudad ha sido siempre el objetivo de mis ensoñaciones; y muchas veces he pisado, en mi imaginación, los románticos salones de la Alhambra. Aquí tenéis, por una vez, un sueño hecho realidad”.

Washington Irving se enamoró de Granada porque era un terreno virgen para los turistas. A pesar de que la majestuosa Alhambra dominaba la ciudad, los granadinos permanecían ajenos a ella, y a Washington Irving sobrecogió sobremanera semejante abandono y, en particular, la posibilidad de desentrañar sus misterios.