Cuando no estaba de humor, Mercè Rodoreda bajaba las persianas de su casa en Romanyà de la Selva para que sus amigas pensaran que no estaba. Josep Pla buscó incansablemente al héroe anónimo, cotidiano, para describir de él hasta el más mínimo gesto; sin embargo, tenía cierto deje misántropo. Truman Capote, que se fue matando trago a trago, a menudo se despertaba con un humor de perros por el ajetreo de los pescadores en la lonja de Palamós. Jacint Verdaguer, de haber coincidido con ellos, a buen seguro que habría rezado por sus almas. O mejor aún, les hubiera propuesto una excursión por las montañas que metió en sus versos para calmarles los ánimos. Todos ellos encontraron paisaje, amistad, orden para sus letras y buenos alimentos, en las comarcas de Girona. Saltamos de uno a otro autor no solo recorriendo los paisajes y pueblos que les inspiraron, también con una serie de casuales conexiones.

Una habitación con vistas

El viaje hasta el santuario de la Mare de Déu del Mont ya es un regalo en sí, una carretera de montaña en la que se disfruta conduciendo; curva va, curva viene, entre bosques de encinas, en la parte más baja, y de pinos, robles y hayas por los que caminan las nubes, según vamos ganando altura; virando al borde de riscos sobrecogedores y con la promesa de unas vistas, al llegar al santuario, que abarcan desde la Costa Brava al Pirineo.

En los años 1884 y 1885, Jacint Verdaguer pasó algunas temporadas en la hospedería del santuario. En uno de sus poemas le preguntaba a la Mare de Déu por qué estaba subida tan alta, en un trono de peñascos, quizá para sentir a los angelitos o para recibir el beso del alba. El ermitaño del monte, como se definió el mismo poeta, no era hombre nacido para la ciudad, así que no es de extrañar que dijera que hacía muchos años que no había pasado días tan tranquilos, solitarios y dulces, en ese nido de águilas al que solo subían las oraciones y con la única compañía, de vez en cuando, de algún pastor o algún payés de la zona. «No conozco en el mundo un mirador más bonito. Solo rompen esta dulce soledad los pájaros con sus cantos, los payeses y devotos con sus oraciones, el viento con sus rumores y, de vez en cuando, algún rayo que parte esas rocas, sin hacer daño a nadie», le contaba en una carta al marqués de Comillas.

La calma solo era rota el día de las fiestas en honor de la virgen, cuando temía más que gozaba a la multitud que subía al santuario en peregrinación. En la hospedería tuvo un cuarto bastante espartano a su disposición, que todavía se puede visitar, con una mesita, un escritorio, una cama de Olot con la pintura de una Piedad en el cabecero, y un crucifijo. Entre paseos y en una soledad altamente apreciada por Verdaguer, escribió su famoso poema Canigó, montaña que miraba cara a cara y con la que charlaba.

El jardín de Rodoreda

El abuelo de Mercè Rodoreda profesaba admiración por la obra de Jacint Verdaguer. Hasta tal punto, que lo hizo santo. En una fotografía, que enseñaba orgulloso a las visitas, hizo grabar la inscripción Sant Jacint Verdaguer. En el jardín de casa tenía un monumento dedicado al poeta y los domingos llevaba hasta allí a Rodoreda para saludar a mossèn Cinto y hacerle fotografías. La escritora era una niña, pero lo recordó siempre como un episodio singular de su infancia.

La Rodoreda, como la conocieron en Romanyà de la Selva, llegó a este pequeño pueblo, de una mal contada docena de casas alrededor de la iglesia, en un contexto ciertamente incómodo. Venía del exilio y había enviudado doblemente: de un marido, Joan Gurguí, que no le dejó un duro, y de un amante, Armand Obiols, que la repudió en conversaciones con una mujer, treinta años más joven, que la había sustituido en la cama. Encontró en Romanyà una suerte de retiro espiritual y la compañía de dos amigas, Carme Manrubia y Susina Amat, también viudas.

Tras vivir una temporada en una casa conocida como El Refugi, se trasladó a vivir a la casa que se había hecho su amiga Carme, conocida como El Senyal Vell. La autora de La plaza del diamante puso especial empeño en el diseño y construcción del jardín — el que aparece en su novela Espejo roto es un fiel reflejo—, el jardín de todos los jardines.

Esa parte de la casa también tuvo vital importancia cuando Rodoreda se construyó la suya propia, detrás de la de Carme; una casa bastante pequeña, de una única habitación. Al fin y al cabo, estaba en Romanyà para escribir. Y escribir es, como ella misma decía, estar sola. Esa zona, un poco a las afueras, está rodeada de un bosque de alcornoques, con las casas que parecen estar colocadas como el que tira los dados, sin saber a ciencia cierta donde van a caer.

En Romanyà acabó Espejo Roto y escribió Cuánta, cuánta guerra y Viajes y flores, una compilación de cuentos donde cada flor es una metáfora de los diferentes tipos de personas que conoció. La vena misteriosa, espiritual y un punto esotérica de la escritora encontró en este pueblo del Baix Empordà, en sus bosques y en sus monumentos megalíticos, una buena fuente de inspiración. Los bosques la atemorizaban, o así se desprende de las descripciones de los peligros derivados de las zonas boscosas que leemos en su obra, por ejemplo en el cuento Viaje al pueblo de las niñas perdidas. Rodoreda daba largos paseos hasta el dolmen de la Cova d’en Daina. Posaba su mano sobre las piedras milenarias para captar la influencia mágica de las corrientes telúricas y afirmaba que daría años de vida por encontrarse con un druida en una noche de luna. En el cementerio que hay muy cerca del dolmen reposan los restos de la escritora.

Desde el Mirador de les Mirandes, a donde daba frecuentes paseos y en el que sitúa alguna escena de Cuánta, cuánta guerra, tenía una amplia vista sobre el territorio. En los años que pasó en Romanyà, los últimos de su vida, nadie pudo dar por segura su amistad. A lo largo de su vida, Mercè Rodoreda sacrificó muchas cosas de las que se suponía que una mujer de su época tenía que hacer. Para ella, fue el precio que pagó por vivir en plena libertad, a su manera.

Un cascarrabias genial

Las montañas de Les Gavarres, que para Rodoreda formaban uno de los paisajes más dulces de Catalunya, tenían formas elefantíacas (sic) para Josep Pla. Esas suaves ondulaciones del paisaje separan, geográficamente, las tumbas de Rodoreda y Pla, Romanyà de la Selva de Llofriu. Los dos escritores tenían ideas muy diferentes de lo que tenía que ser una novela. En 1960, Pla fue jurado del premio Sant Jordi, al que se presentaba la escritora con La plaza del diamante. Pla fue categórico, no le dio ni un solo voto por razones tan peregrinas como que Colometa era un nombre más propio de una sardana. La misoginia de Pla seguro que tuvo bastante más que ver que el nombre de la protagonista de la novela más conocida de Rodoreda.

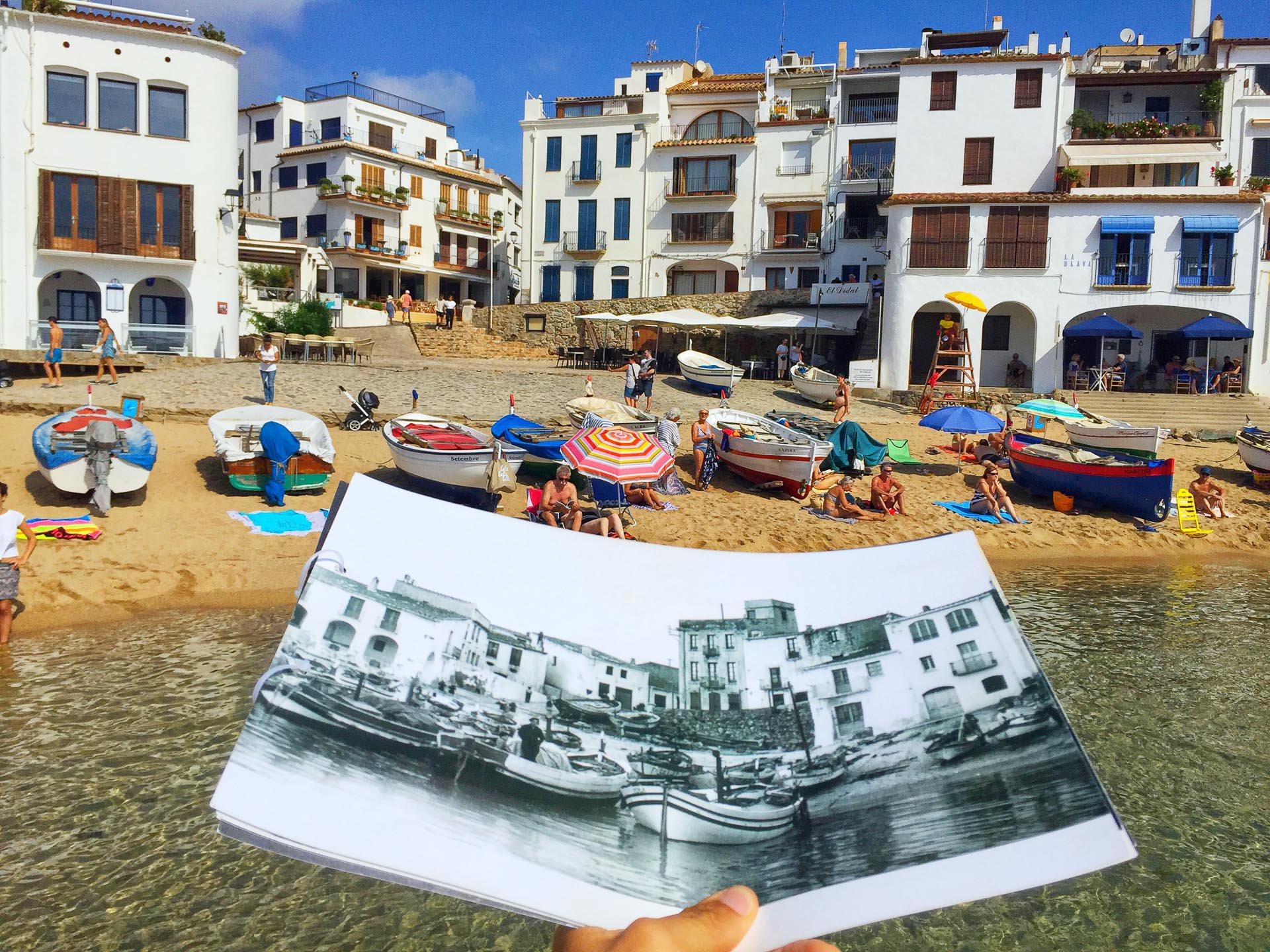

Josep Pla nació en una casa del carrer Nou de Palafrugell, donde hoy encontramos la fundación que lleva su nombre y que se preocupa de la difusión y estudio de su obra. Más adelante, la familia se trasladó a la “casa nueva”, hoy ocupada por el restaurante Pa i raïm —el nombre de un contrabandista protagonista de una de sus obras—. En el techo del local todavía podemos ver unos angelitos que Pla recordaba de su infancia en la casa. En el café Fraternal, uno de los pocos que quedan abiertos de los días en que el escritor paseaba por Palafrugell, se formó como tertuliano. Los veranos felices, en esa edad en que la única preocupación es vivir, los pasó en Calella de Palafrugell, en una casa que tenían en la playa del Canadell. Ya de mayor, prefirió visitar Calella en otras estaciones: en otoño, cuando «todo el paisaje cabe entre una jarra de miel y una botella de ron», y en invierno, con el ritmo de la vida en el pueblo moviéndose entre el deseo y el tedio.

Periodista incansable de viajes, escribió para viajar y viajó para escribir. Autor prolífico para la revista —posteriormente editorial— Destino, llevó la tramuntana en la sangre y la imagen de su tierra le hizo compañía en sus viajes por el mundo. La Catedral de Girona fue el primer gran edificio que vio en su vida, y dijo tenerlo siempre presente en el pensamiento. Una de sus grandes obras de viajes fue Costa Brava: Guía general y verídica. Decía que rara vez encontraba el adjetivo exacto. Mentía. En este libro encontramos descripciones exquisitas, adjetivadas para invitar al sueño, hasta de los más mínimos detalles. Hay que imaginarse a Pla sentado sobre una piedra, tratando de describir un árbol, el cielo o una brizna de hierba. El escritor, que aseguró que no conoció el amor por una mujer, se enamoró constantemente de los paisajes de su tierra. Más que ver el paisaje local le gustaba convertirse en un elemento del propio paisaje. Pero ese tipo de amor también se agota: en los años 60 dijo que no podía actualizar más la guía porque el país se había transformado totalmente por el turismo.

Gracias a sus escritos hemos aprendido a ver la Costa Brava bajo otras luces. Le gustaba la melancolía de los días nublados y el Empordà bajo la lluvia le parecía una cosa finísima. La concreción de la vida libre, decía, era la playa de Tamariu, que desde el mar parece una estampa japonesa. Como si de ir abriendo muñecas rusas se tratara o de resolver ecuaciones, así llegaba a la simplicidad de los lugares únicos: «Palafrugell tiene por capital de su espíritu al barrio de La Tarongeta; el barrio de la Tarongeta tiene como capital soñada a Tamariu, y Tamariu tiene una síntesis última que es Aiguaxalida… Pero para comprenderlo quizás es necesario haber nacido en el país del pescado frito».

Pla fue tabernario y zampón. Creía que los núcleos de la política del Empordà eran las tabernas, así que le pareció una enorme “bretolada” que el dictador Franco dijera que había que cerrar los cafés a las once. «Es un derecho ir a dormir tarde», se quejaba. Supo encontrar la excepción en L’Escala, el horario de los pescadores nocturnos daba patente de corso a las tabernas. Así que para allí que fue y, claro, se quedó a vivir. También vivió en Cadaqués, pueblo que sostuvo que era una isla: la única puerta de salida que tuvo durante mucho tiempo fue el mar y por el mar le llegaron las penas y las glorias, los lamentos y la buena vida.

Profesaba la religión del sofrito, cuando estos se acercaban a la perfección decía que tenían una ondulación de matices caligráficos. También pensaba que al cielo y el mar imponentes solo se les podía acercar el sonido de un sofrito saliendo de una casa, si acaso la sonrisa de una chica. También era bebedor. Le gustaba el vino de las viñas que dan al mar: «Es bueno y tiene una aspereza que colea y os muerde en la lengua», dejó escrito. Después de comer —y de beber—, decía, las canciones salían más llenas, afiladas, y la esencia de la felicidad en este mundo la encontraba en el ambiente de somnolencia posterior a una buena comida.

Con las cosas de comer no se jugaba. Así que no es de extrañar que cuando Josep Colomer, el dueño del hotel Trias de Palamós, le dijo que conocía a un extranjero que había comparado el suquet de pescado con la bullabesa francesa, aceptara conocerlo para tratar de sacarle del tremendo error. Ese extranjero era Truman Capote, que también aceptó el encuentro. ¿Quién es Josep Pla?, preguntó algo indiferente. Pero le pudo más la curiosidad por conocer a semejante hedonista.

El excéntrico de Palamós

Truman Capote pasó los primeros días de su estancia en Palamós alojado en el hotel Trias. Josep Colomer regentaba este hotel en el frente marítimo de la localidad, era de los pocos que hablaba algo de inglés en aquellos días, así que hizo buenas migas con el escritor, que había llegado a la Costa Brava para trabajar en su gran obra, A sangre fría. Entre 1960 y 1962, pasó un total de 18 meses en Palamós. Tras el hotel, vivió en una casa del barrio marinero de La Catifa y en otra de cala Sanià. A los habitantes de Palamós, de larga tradición pesquera, les costó algún tiempo habituarse a los gestos marcadamente amanerados de aquel americano.

«Soy alcohólico. Soy drogadicto. Soy homosexual. Soy un genio». Así se definió Capote en su libro Música para camaleones. Autodestructivo, habría que añadir. Saltó del Studio 54 neoyorquino al tablao flamenco La Pañoleta, en el barrio de La Catifa, donde veía bailar a La Chunga, descalza, y bebía champán, a treinta pesetas la botella, acompañado de la actriz Madeleine Carrol. Hoy no resulta fácil seguir los pasos de Capote en Palamós; las casas, el tablao o la librería Cervantes, donde un día de agosto de 1962 compró el periódico que anunciaba la muerte de su amiga Marilyn Monroe, ya no existen.

Los más fetichistas —entre los que me encuentro, lo confieso— encontrarán la justificación para visitar esos lugares desaparecidos y recordar al personaje y su obra. Para los que busquen algo más tangible, es posible seguir el rastro gastronómico: varios de los locales donde comía siguen abiertos. En la pastelería Collboni podemos encargar uno de los brazos de gitano que le gustaban para el desayuno. Un poco más abajo estuvo la Pastelería Samsó, donde compraba las aceitunas que le pirraban y licores, especialmente la ginebra que necesitaba para enfrentarse al folio en blanco.

El restaurante Los caracoles fue lugar de reunión de las celebridades que visitaban Palamós. Ava Gadner, Gary Cooper, Joseph Cotten, Liz Taylor y el propio Capote, entre otros, disfrutaban de los arroces y de los calamares a la romana que allí servían. En la sencilla taberna Maria de Cadaqués la propietaria, Maria Rubau, le preparaba los suquets de pescado —le gustaba especialmente el de escórpora—, aunque no sabemos cómo de fino tendría el paladar, o la memoria, cuando confundía este tradicional plato del mar catalán con la sopa francesa. La taberna, adecentada como restaurante, está actualmente regentada por la nieta de Maria.

Después del ágape podemos acercarnos hasta el hotel Trias y sentarnos en el salón con chimenea para pedir un Dry Martini, la bebida que Capote sorbía con fruición, y en grandes cantidades, durante aquellos días en Palamós, en los que también encontró la tranquilidad necesaria para avanzar en una de las grandes obras de la literatura universal, la que dio pie al Nuevo Periodismo. Valoró poco la playa, una de las señas de identidad de Palamós. Decía que era la barbacoa del Mediterráneo, por el vuelta y vuelta al que se sometía la gente. Sin embargo, le encantaba acercarse al paseo marítimo cuando bailaban sardanas. Le parecía una maravilla que gente de cualquier clase social y completos desconocidos se dieran la mano y bailaran al son de unos particulares instrumentos.

Leave a Comment