En un mundo en que las nuevas tecnologías anulan las distancias, en el que basta teclear el nombre de cualquier lugar para evitar a la mente el esfuerzo de imaginar cómo es o qué aspecto tienen sus gentes, cuesta creer que hasta hace relativamente poco existieran lugares no sólo desconocidos, sino prohibidos.

La legendaria Tombuctú

La legendaria Tombuctú

Escondida en el desierto del Sahara, la mítica Tombuctú era una de estas ciudades. El precio por alcanzarla —caso de que se consiguiese encontrar— solía ser la propia vida. Pero el fuerte reclamo lo marcaban los escasos rumores que llegaban de la urbe, destacando la extraña sensualidad de su atmósfera, su intensa espiritualidad y el fuerte magnetismo de quienes allí vivían.

En estas condiciones no es de extrañar que exploradores, ricachones o buscadores de fortuna, emprendiesen el camino (corta expresión para lo que implicaba una expedición en la época) queriendo descifrar las infinitas incógnitas que encerraba Tombuctú. Había quien buscaba vanagloriarse con haberse convertido en uno de los primeros en pisarla, otros no buscaban más que aprender de lo que allí encontrasen, y a otros tantos no movía más que la aventura en el sentido estricto del término. La gran mayoría murió en el intento, fuera por la dureza del viaje o a manos de las tribus del desierto.

Aventuras para alcanzar un sueño

René Caillié, un joven francés que desde sus catorce años perseguía el entonces llamado “sueño de Tombuctú”, debió navegar al Caribe para recabar el único diario con algo de información sobre cómo llegar a ella. Para lograr su objetivo le fueron necesarios diez años de reiteradas intentonas en las que debió camuflarse disfrazado de local y aprender los idiomas y costumbres de las regiones que atravesaba para pasar desapercibido. Además de ser repelido por flechas que le perforaron el cuerpo o tener que cortarse las extremidades para beber su propia sangre y no desfallecer sediento.

Casi doscientos años después, frente a la placa que honra su hazaña, recordaba su historia. Estaba, al fin, en Tombuctú.

“Son cuatro piedras mal puestas”. “Ya no es lo que era”. Todo cuanto había leído u oído sobre Tombuctú no prometía demasiado. Temeroso de caer en la decepción, lo primero que hice al llegar fue localizar a Ismael. Era el coautor de un libro que devoré el mismo día que compré, y que inevitablemente me llevó a hacer autostop desde Marruecos hasta Mali. Golpeé nervioso su puerta y cuando apareció le expliqué que su historia me había dado el último empujón para emprender aquel viaje. En un perfecto castellano me invitó a su casa. Yo aún ignoraba que estaba ante una de las personas que más me iban a marcar en la vida.

Los manuscritos perdidos

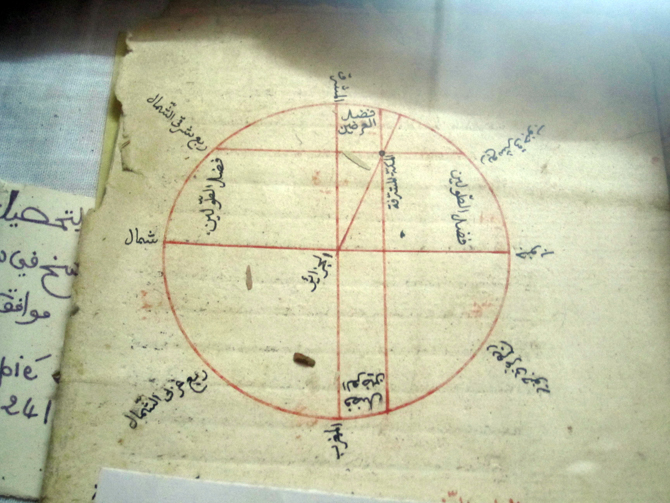

Tardé poco en bombardearle a preguntas, a las que respondió contándome las ni-sé-cuántas peripecias que había vivido para cumplir su propósito: reunir la exacta colección de manuscritos con que su antepasado Ali Ben-Ziyad había huido de Toledo durante la Reconquista española. Empecé a valorar la detectivesca tarea de Ismael al saber las condiciones sociales de la zona. Algún manuscrito había aparecido en las chozas de adobe y barro de un pastor totalmente ajeno al valor de aquellos “papeles viejos que tenían sus padres”. Otros debieron ser desenterrados de una olvidada fosa en que fueron protegidos dos siglos atrás. Otros rescatados de estanterías de nobles o descendientes de antiguos reyes.

Al oír a Ismael cobraba vida todo un cosmos de pequeñas historias, cada una de ellas necesarias para reunir la misma suma literaria de su antepasado. “La importancia de los manuscritos es capital para la historia de España”, me explicaba, y es que el movimiento de reconquista española conllevó el paso por la hoguera de las escasas colecciones similares que existían. Hoy día habrá a quien resulte paradójico encontrar documentos de tanta valía histórica en poblados desérticos del Sahel. Eso era precisamente lo que más me fascinaba. Escuchar hablar de Córdoba, Toledo o Granada en aquella habitación de Tombuctú unía inevitablemente dos mundos más separados por los prejuicios ente países que por la geografía o la historia.

La mezquita que se construye cada día

Los viernes a medio día la ciudad, en una lacónico adaptación al paisaje que la rodea, se queda desierta. El rezo previo al almuerzo atrae a todos sus habitantes a la más grande de sus mezquitas, la de Yingareber. Paseaba por los alrededores cuando el imán me mostró un enorme recipiente lleno de agua y barro en la calle contigua al sacro edificio. “Cada mañana la mezquita es construida de nuevo”, me explicó. Una masa de arena y de materiales orgánicos es esparcida diariamente por las paredes exteriores evitando su deterioro. Así ha sido desde que se levantó por primera vez siete siglos atrás, dando ocasión a que sus habitantes se unan participando conjuntamente en este proceso.

“Es Saheli, el arquitecto que la diseñó vino de Al-Andalus, como tú”. Esta sería uno de las tantas referencias que me dejarían claro que Tombuctú tenía mucho de española. Todos los kilómetros recorridos hasta allí me habían llevado, de alguna manera, a casa.

El místico andalusí

Toda palabra relacionada con un nuevo negocio, matrimonio o petición especial es escuchada por la misma persona en Tombuctú, y lleva siendo así muchas generaciones. Sidi Yahya, probablemente el místico más conocido que haya pisado la ciudad sigue siendo venerado y visitado cada día. Su llegada a Tombuctú fue sonada, y es que desenterró unas llaves en paradero desconocido que levantaron la mezquita que hoy lleva su nombre, cerrada desde su construcción y por cuarenta años a la espera de que alguien de superlativa santidad tuviera capacidad de hacerse cargo de ella. Un “El andalusí” esculpido sobre su lápida deja clara su procedencia.

Muchos de los apellidos que actualmente siguen identificando a familias locales eran propios del sur de la península y atestiguan la genealogía ibérica de sus portadores. La lista de referencias es interminable. Caminar por Tombuctú es, si se sabe leer entre sus piedras, caminar por el recuerdo de un exilio morisco que un día llenó de españoles esa ciudad en que aspiraba vivir cualquier persona culta de la época.

No todo era de color de rosa. Junto a las casas a veces encontraba tiendas cosidas con telas con una familia en su interior. Se trata de los peul, una etnia propia del Sahel que históricamente era vista como inferior y sometida a la esclavitud. La abolición, al menos legal, de esta práctica no ha evitado que sigan realizando los trabajos menos atractivos.

Las tradiciones perdidas

Las tradiciones perdidas

Una tarde, conversando con Ismael me contó lo siguiente: “Es cierto que la grandeza que levantó la fama de Tombuctú siglos atrás ya no existe, pero buena parte de su cultura no se ha evaporado en ese tiempo, sino sólo en la última generación. Una de tantas tradiciones que se han extinguido para siempre y que más me apena es la que unía tras un baile de luna llena a los púberes de la ciudad, vinculándolos en una relación no carnal sin más propósito que el cuidado vitalicio del otro. He visto a mis mayores ser cuidados por sus paisanos hasta el último de sus días. Hoy día los jóvenes sólo envían mensajes para saber qué tienen las chicas bajo la falda”.

Abandoné la ciudad con cierta tristeza, probablemente recorriendo el mismo camino que René Caillié o los exiliados antepasados de Ismael. Aún con su silueta en el horizonte, teñida del mismo tono que el desierto que la rodea, saboreaba la ilusión de aquellos días y comprendía mejor el enorme regalo que sin quererlo me hizo Tombuctú. Entre aquellas “cuatro piedras mal puestas” había encontrado parte de mi propia cultura, de mis raíces, y por ende, parte de mí. Había visto cómo el azar de la historia conecta a las ciudades y a sus gentes. La Tombuctú que antaño estuviera prohibida era ahora un poquito más mía, un poquito más de todos.

Hola,

Me ha encantado el post, desconocía la historia de tombuctu y de los manuscritos encontrados y por supuesto me ha encantado la forma en que describes y cuentas toda la historia y tu experiencia. 🙂

Un saludo. Luis.