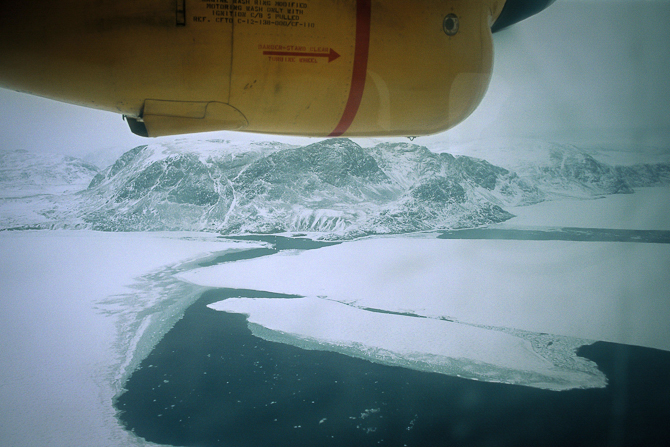

El piloto de la pequeña avioneta se giró y nos hizo un gesto claro: no podíamos aterrizar. Después de más de dos horas de vuelo regresábamos a Iqaluit, capital de Nunavut. Volveríamos a intentar llegar a Pangnirtung —puerta de entrada del parque nacional Auyuittuq— por la tarde, si el tiempo lo permitía.

Después de dos intentos tuvimos la suerte de nuestro lado y por fin llegamos a Pangnirtung, un asentamiento en la entrada de un fiordo formado por un grupo de casas prefabricadas pobladas mayoritariamente por inuits. Entre ellas destacaban un par de estructuras de mayor tamaño: la primera era un supermercado con un par de restaurantes de fast food y la otra la comisaría.

Como en el fin del mundo

Dimos una vuelta por el “pueblo” intentamos imaginarnos aquel lugar en enero o febrero. Tengo que reconocer que mi espíritu viajero se diluyó por completo e intenté distraer mi mente con algo más agradable. Viendo el panorama en el mes de mayo, con el mar todavía completamente helado, no quise ni pensar qué podía ser aquello con 30 o 40 grados menos, con ventisca y de noche.

Como buenos fanáticos de los viajes y de la escalada —peligrosa combinación— cogimos un mapa y decidimos buscar un lugar lejano y remoto, donde sólo dependiéramos de nosotros mismos. Y así es como llegamos a este rincón de la isla canadiense de Baffin, donde se encuentran algunas de las paredes más impresionantes del planeta, como las de los montes Asgard y Thor.

Aprendiendo que es gerundio o la primera en la frente

Pero todo había empezado un par de días antes, con la señora de la aduana canadiense que tenía cara de pocos amigos. ¿Llevan comida en su equipaje?, nos preguntó.

Nuestra negativa no debió ser muy convincente ya que nos ordenó abrir uno de los petates que, además de material y ropa de abrigo, contenía unos espléndidos sobres de jamón envasado al vacío. Una larga mirada de zozobra se apoderó de nuestros ojos —no era la primera y tampoco sería la última— al escuchar sus contundentes palabras: “A la basura, todo a la basura”. Educadamente, con cara de pena, preguntamos si había alguna “solución alternativa” a tal desgraciada suerte. Si os lo queréis comer…, contestó con desgana.

Y así fue como entramos en Canadá, engullendo unos cuantos sobres de jamón a palo seco, sin más. Después de aquel incidente en la aduana tuvimos que añadir a la lista de la compra de última hora carne seca de caribú que, a la postre, resultó extremadamente útil y muy sabrosa.

Una zona salvaje

En Pangnirtung compramos algunos víveres, combustible y nos registramos en la oficina del parque nacional. Rellenamos un extenso formulario con el color de nuestra ropa y tiendas, en el que al final se podía leer algo así como “ustedes aceptan entrar en una zona salvaje y asumen la responsabilidad en el caso de que les suceda algún desgraciado percance”.

En una moto de nieve con un remolque recorrimos 30 kilómetros de fiordo helado para acercarnos lo más posible a la entrada del valle. Quedaban unos cientos de metros de hielo pastoso que nos enseñaron que un trineo del supermercado no funciona exactamente como un pulkka. Así que tocó transportar los 120 kilos de material y comida a la espalda. Los siguientes días transcurrieron entre porteos de material e intentos de escalar hasta que la comida empezó a escasear y nos dimos cuenta de que los cálculos habían fallado. La única opción era regresar.

Un regreso entretenido

El fiordo de acceso al valle estaba en un momento delicado, en que la fina capa de hielo que disminuía lentamente no permitía utilizar las motos de nieve. La misma capa que tampoco permitía desplazarse en una embarcación, así que la única alternativa era andar hasta Pangnirtung, dejando el equipaje abandonado con la intención de regresar a por él cuando el hielo desapareciera. Quedaban por delante treinta kilómetros de tundra encharcada, con varios ríos helados por vadear, así que cargamos con lo imprescindible antes de emprender el camino de regreso. Sin apenas comida, no tuvimos otra alternativa que “robar” unas barritas energéticas que habían dejado unos canadienses en una cabaña de emergencia. En teoría no estarían de regreso hasta, por lo menos, dos semanas más tarde, así que pensamos en reponerlas cuando regresáramos a por todo nuestro equipo y así lo hicimos.

Después de vadear varios ríos helados recuerdo el momento en que solté lo último que llevaba conmigo, la cámara fotográfica. Días más tarde alquilamos un bote y la recogimos junto al resto del equipo. Antes de volver a casa, tras casi treinta días de aislamiento, nos cruzamos en Pangnirtung con dos amigos catalanes que iban a escalar una nueva ruta en el monte Thor y con un japonés, Go Abe, que venía por segundo año consecutivo a intentar terminar una ruta iniciada el año anterior. Le invitamos a que se uniese a nosotros pero parecía incómodo. Estaba claro que se había preparado bien para estar solo en la pared durante los próximos dos meses.

Ya en Barcelona nos enteramos de que un desgraciado accidente acabó con la vida de Go Abe cuando estaba a punto de alcanzar el punto máximo abierto el año anterior. Una fatídica caída en un lugar muy complicado. Cinco años más tarde, un equipo polaco abrió en la misma cara oeste del monte Thor una nueva vía a la que denominaron Absolute End en honor al valiente escalador japonés.

En la isla de Baffin escalamos poco o más bien muy poco, pero aprendimos mucho.

Qué destino tan interesante y qué experiencia tan memorable.