Oh Chile,

de mar y vino y nieve,

ay cuándo

ay cuándo y cuándo

ay cuándo

me encontraré contigo,

enrollarás tu cinta

de espuma blanca y negra

en mi cintura,

desencadenaré mi poesía

sobre tu territorio…

Cuándo de Chile, Las uvas y el viento, Pablo Neruda

¿Por qué viajamos? Hay quien emprende camino buscando respuestas, otros por motivos hedonistas, como la gastronomía y los buenos vinos; los hay que buscan cultura y los que, simplemente, gustan de rendir culto al dolce far niente. Además de todos los anteriores, otro de los motivos que incitan a moverme es la luz: sus variaciones, la modulación en el paisaje, las afectaciones en la personalidad o en el modo de vida de las personas, la que emiten las estrellas.

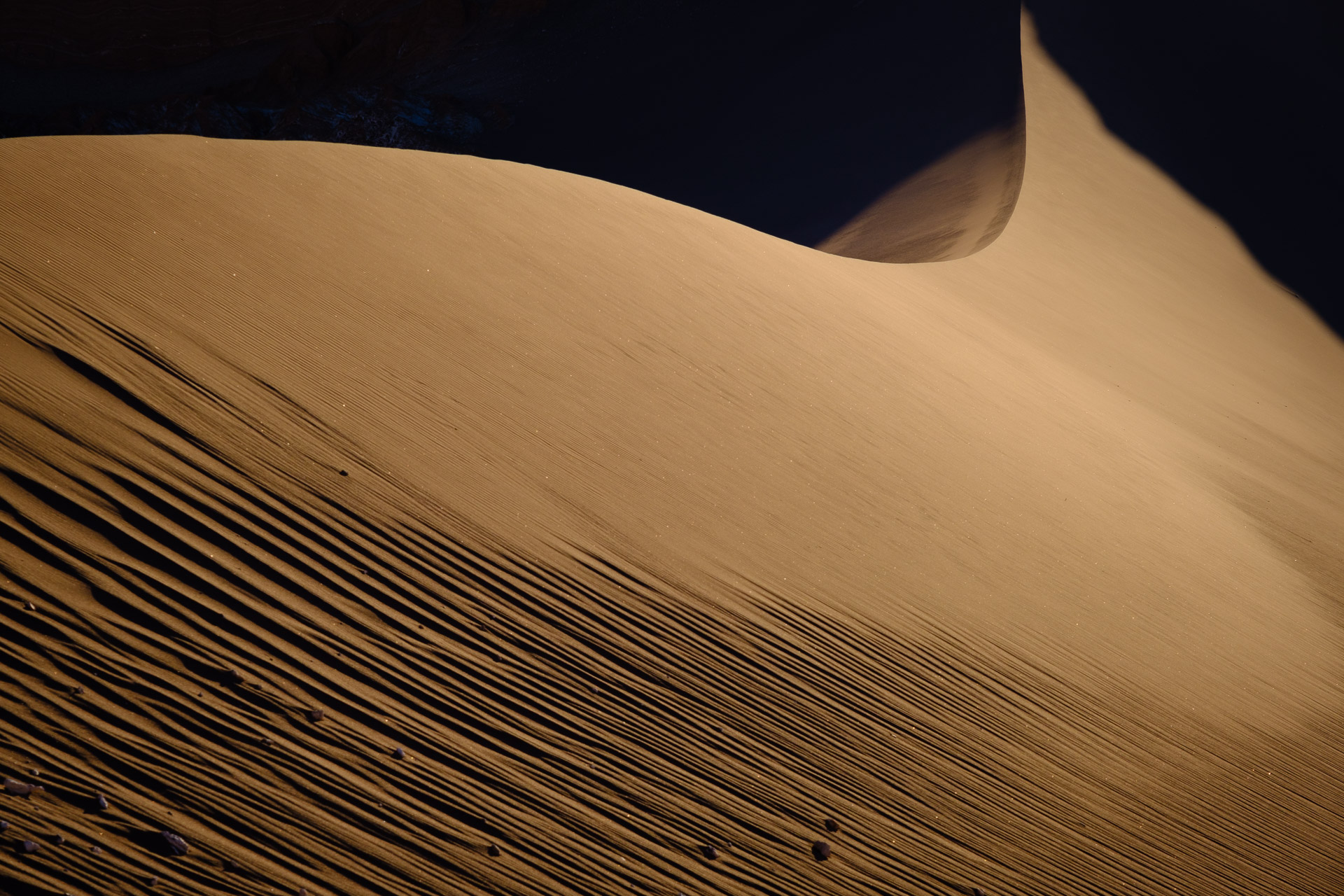

En Chile están algunos de los lugares con más impacto en el imaginario viajero, como el desierto de Atacama, Patagonia o Rapa Nui, sitios en los que las luces cambian con una rapidez y variedad como en pocos destinos en el mundo. Además de luz, en este viaje la arena del desierto se colará en nuestros zapatos y el frío hielo de los glaciares empapará nuestras manos; sentiremos la soledad patagónica y la evocadora omnipresencia de unos enigmáticos gigantes de piedra; llevaremos por sombrero el cielo nocturno más limpio del planeta y tomaremos el pisco sour con las mejores vistas.

Un poco antes de aterrizar en el aeropuerto de Santiago, en escala hacia Atacama, algo me dice que va a ser un viaje muy especial. Amanece sobre los Andes, la luz cálida tiñe las montañas y los volcanes andinos que asoman sus crestas por encima del mar de nubes; el Aconcagua, baliza en el límite fronterizo con el país vecino, se muestra totalmente despejado. Cada vez que hago el trayecto entre el aeropuerto de Calama y San Pedro, recuerdo la primera vez que llegué a Atacama: nada en el trayecto entre las dos localidades hacía pensar en la prometida belleza del paisaje atacameño. La interminable carretera, casi recta, muestra a ambos lados un paisaje monocromático, monótono y polvoriento, solo roto por la presencia de las animitas, pequeños templetes que recuerdan a las víctimas de accidentes de carretera, generalmente mineros que permitieron que el pisco se pusiera al volante. En ocasiones, el vehículo, el amasijo de hierros, queda como un funesto memento mori junto a la lápida.

Todo cambia cuando se llega a San Pedro, un pequeño pueblo que, pese a la proliferación de negocios turísticos en los últimos años, mantiene ese aire de punto final del camino, un “paren el mundo que aquí me bajo” en toda regla. Sus calles de tierra y las fachadas de adobe invitan a caminar arrastrando el paso. Tras dejar el equipaje en la habitación, el equipo de guías de Explora me informa de que estoy a tiempo de salir con una de las excursiones de la tarde. Escojo la de la laguna Chaxa, en el salar de Atacama, para empezar a familiarizarme con la altura y conocer las características del árido paisaje: hay lugares de Atacama donde no hay caído una sola gota de agua desde que se tienen registros.

Pequeñas bandadas de flamencos sobrevuelan la laguna en dirección a los dormideros donde pasarán la noche, agrupados en las zonas más profundas a salvo de depredadores. En apenas una hora, la escena irá mutando de los tonos amarillos a los naranjas y de los rosados a un mortecino violeta antes de dejar a los flamencos apenas silueteados y dar paso a la noche. Durante las mañanas que pase en San Pedro no lograré acostumbrarme a la presencia del volcán Licancabur durante el desayuno, viendo como la salida del sol recorta su perfecto cono.

Sí, hay cosas a las que es imposible habituarse; por supuesto a la belleza, pero también al sonido de la sal crujiendo bajo mis pasos al caminar por la quebrada de Ckari o por el salar de Atacama, a la fija mirada de un zorro que se cruza en la carretera camino a los géiseres del Tatio y al olor a azufre de las emanaciones en río Blanco; al momento en que el amanecer te toca la piel para decirte que se acabaron por hoy las temperaturas bajo cero. Me parecerá extraordinaria la estática milagrosa de algunas iglesias, que pese a la endeble apariencia de sus campanarios de adobe han resistido el paso de varios terremotos. Los días transcurrirán recorriendo decenas, cientos de kilómetros sin la presencia de una sola persona pero con la de cien llamas y vicuñas; un grupo de cardones alineados contra el cielo nocturno se me antojarán moais pascuenses a los que han liberado los brazos. Ese cielo, probablemente el de mayor calidad del mundo por las especiales condiciones de altitud y baja humedad del desierto de Atacama, es el que estudian en el observatorio ALMA.

En una noche de luna nueva, con la sensación de que el cielo estrellado cae sobre mi cabeza, sonará en mi lista de reproducción el álbum Space Oddity de David Bowie, escogido con toda la intención del mundo. En el tema que da nombre al disco, cuando por fin responde el mayor Tom dice: «…and the stars look very different today». Y tan diferentes, están boca abajo, al revés de como estamos acostumbrados a verlas en el otro hemisferio en los pocos sitios donde las ciudades nos lo permiten, y faltan algunas: nos han cambiado la estrella Polar por la Cruz del Sur.

Desde el árido desierto vuelo al sur, donde el mapa se resquebraja en diminutas piezas. Entre San Pedro de Atacama y el Parque Nacional Torres del Paine, en el campo de hielo sur, hay más de cuatro mil kilómetros y el cambio más radical de paisaje que quepa imaginar. La habitación del Explora Salto Chico tiene un enorme ventanal que va de lado a lado de la pared. Al asomarme, aparecen los impresionantes Cuernos del Paine con su reflejo sobre el lago Pehoé y las cumbres de Las Torres saliendo por detrás —nota mental: revisar el concepto de habitación con vistas—. Hablando con los trabajadores del hotel, te das cuenta enseguida de lo especial que es Patagonia y lo adentro que se mete, como el frío de los inviernos húmedos. A última hora de la tarde se presenta Francisco, uno de los guías. «Pero todos me llaman Chino», apunta. Nació en territorio del parque, recuerda perfectamente su infancia en ese inmenso patio de recreo, montaña arriba, montaña abajo, viendo los más increíbles amaneceres.

Aquellos días le dejaron un profundo conocimiento del paisaje y de sus particulares condiciones climatológicas: «Únicamente mirando las nubes y la dirección de su movimiento podemos saber si anticipan un atardecer glorioso o un amanecer en que parece que las montañas y el cielo arden». Para la mañana siguiente, temprano, me propone intentar el ascenso a la base de Las Torres. La primera parte del camino transcurre con relativa normalidad, si es que hay algo normal en la vertiginosa rapidez con la que cambia el clima y la luz. Tras pensar en desprenderme de algunas de las capas de ropa por el calor que empezaba a notar, empiezan a caer los primeros copos de nieve. Algunos años atrás había alcanzado sin mayor dificultad la base del macizo, pero esta vez no pintaba tan bien: la nevada arreciaba, el viento soplaba cada vez con más fuerza y la parte final del camino, que hay que superar con crampones, nos llevó a decidir dar media vuelta. En uno de los refugios de la ruta, Chino sacó un termo con sopa de calabaza, unos pedazos de salmón, café soluble y chocolate, alimentos que nos sirvieron para corroborar el axioma de que la comida sabe mejor en la montaña. «Los días que el clima está despejado en Torres del Paine son los que menos me gustan, porque no pasa nada», me dice el guía durante el descenso.

Por la tarde vuelve a salir el sol y salimos a recorrer el sendero Aónikenk, nombre de uno de los grupos tehuelches que habitaron Patagonia, para visitar el Salto Grande del Paine, laguna Amarga y el lago Nordenskjold. Un movimiento junto a unas rocas llama nuestra atención, con la ayuda de unos pequeños prismáticos vemos un par de cachorros de puma. Al momento, otros dos aparecen dando pequeños saltos. La madre, parece ser, está cazando en una montaña cercana, lo que nos permite disfrutar de los juegos de su camada, totalmente ajena a nuestra presencia. En el bar del hotel brindamos con un pisco sour para celebrar el afortunado encuentro. Durante el tiempo de dar cuenta del tradicional cóctel las nubes mostrarán y ocultarán las montañas del Paine hasta en tres ocasiones.

Al día siguiente, como cada día antes del desayuno, la pizarra de recepción anuncia las excursiones previstas. Al contrario que en días anteriores, hoy no tengo dudas al escoger: el glaciar Grey. En los meses de mejor clima esta salida se hace caminando desde el hotel hasta el glaciar y regresando en barco. En invierno se hace enteramente navegando por lechosas aguas de origen glaciar para llegar hasta el frente del glaciar. Pese a que, como la mayoría, este glaciar se ha visto afectado por el cambio climático, con desprendimientos de gran tamaño y pérdida de masa, aún sigue siendo uno de los más hermosos de Patagonia.

De vuelta, pasamos por los establos de Explora para pasar la tarde con los gauchos y salir a cabalgar por el parque. Encontramos a Misael, Alexis, don José y a Tripa, el gato que tiene Facebook y da saltos de acróbata de circo, a punto de preparar un mate al que nos invitan a sumarnos. Misael es un gaucho de mirada avispada que nunca ha necesitado otro paisaje que el de Patagonia. Cuando dice que no ha salido nunca de allí lo dice como si no hubiera en el mundo ningún otro lugar al que ir. Don José, el gaucho más veterano, asiente mientras ensilla su caballo y Tripa ronronea estirado patas arriba. Otro de los gauchos, bastante joven, dice que una vez fue a Santiago. Punto. Nada que comentar, nada a destacar de la visita a la capital.

Por la mañana, antes de que salga el sol, con la luna cenicienta sobre el cerro Ferrier, salimos con rumbo al aeropuerto de Punta Arenas. Juan, el conductor, al saber de mi próximo destino comenta que una vez estuvo en Pascua y sintió que se le acababa el mundo, acostumbrado como estaba a esa tierra patagónica con ausencia de límites espaciales. «La isla es demasiado chica, no hay más que puros moais», cuenta sin quitar la vista de la pista de ripio.

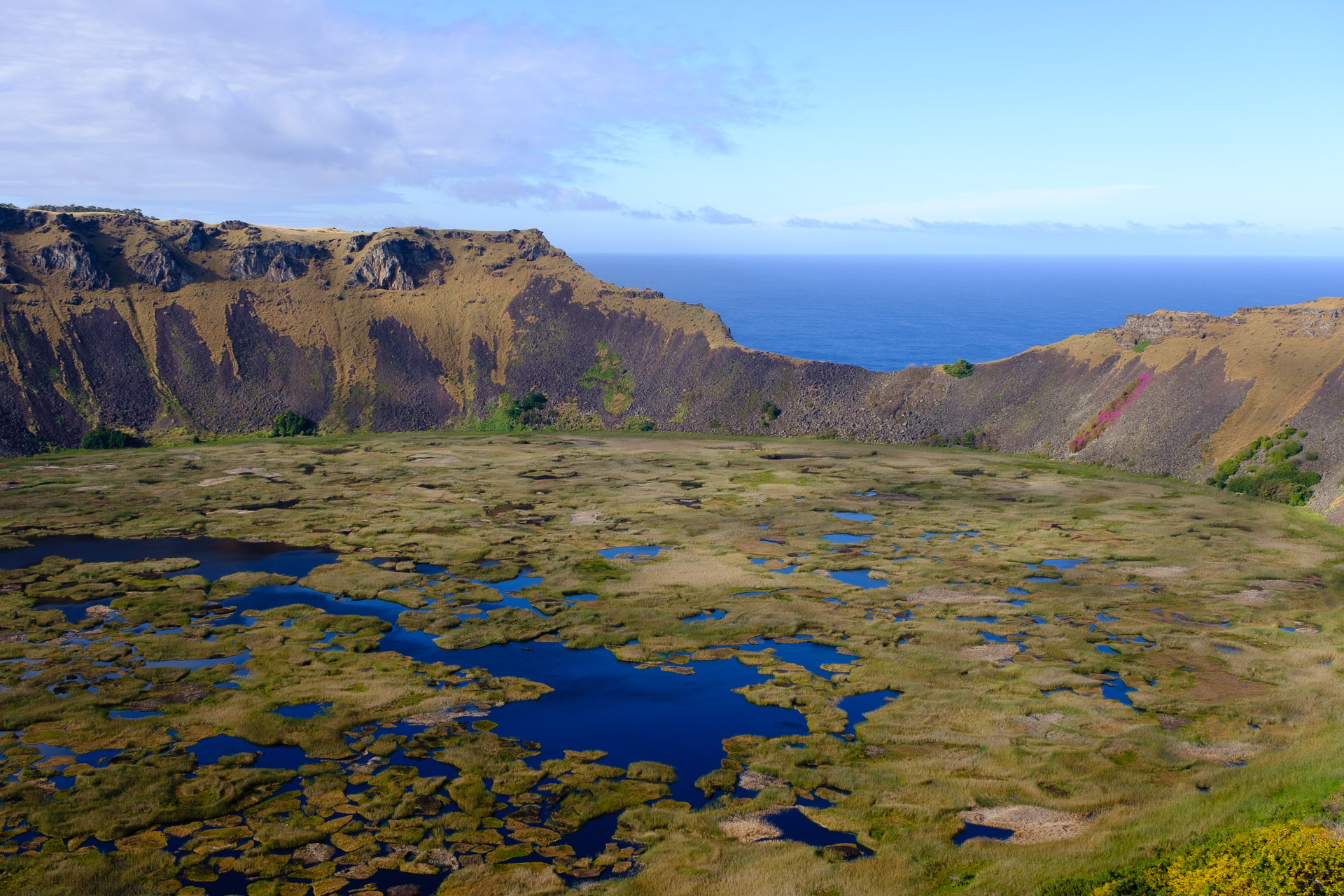

A Pascua, a Rapa Nui, vuelo con La rosa separada, el poemario que Pablo Neruda dedicó a la isla. «A la isla de Pascua y sus presencias / salgo, saciado de puertas y calles, / a buscar algo que allí no perdí». Da igual lo visto, leído o escuchado, bien sea por la carga extra de aislamiento que se añade a la condición insular —hay casi cuatro mil kilómetros hasta el continente—, o por esa historia que se siente cómoda entre el empirismo y la leyenda, poner un pie en Rapa Nui es algo muy especial. Sabemos que las plataformas de moais son lugares ceremoniales, de entierro, los periodos aproximados en que fueron levantadas y que la mayoría de figuras está realizada con la toba volcánica de la cantera Rano Raraku. Nos han contado que los moais representan a las élites de la isla y los de Ahu Tongariki, la plataforma más conocida, a los reyes más importantes.

Descartada la rocambolesca y frágil teoría de Thor Heyerdahl, que sitúa el punto de salida de los primeros pobladores en las costas de Perú, nos queda el origen polinesio de esos primeros navegantes que se toparon con la isla. Nos han quedado evidencias de que la civilización rapanui estuvo al borde del colapso, tanto por la sobreexplotación de los recursos como, sobre todo, por la codicia de esclavistas como Joan Maristany, que no solo se llevaron a una gran parte de la población sino que también introdujeron enfermedades que afectaron a los pocos que quedaron.

Pero ante esos gigantes de piedra no importan tanto las certezas como los interrogantes que se abren. La gran pregunta sin resolver, aunque hay varias teorías, es cómo trasladaron desde la cantera esas figuras de toneladas de peso. Solo se ha encontrado un único ojo de las más de novecientas estatuas registradas, pero ha servido para saber que los moais dirigen su mirada al cielo. La bóveda celeste era muy importante para los rapanui, era su carta de navegación, el calendario que marcaba plantaciones, cosechas, la llegada de determinados peces y el momento de hacer ofrendas e iniciar celebraciones como la de Tangata Manu, la competición del hombre pájaro.

Por toda la isla encontramos otros restos arqueológicos que suelen pasar desapercibidos pero que insisto en visitar. Son los tupa, torreones cilíndricos de piedra que servían para que los tohunga, sacerdotes astrónomos, hicieran sus observaciones. Las teorías más actuales apuntan a que los moais no estarían alineados con los solsticios y los equinoccios, sino con Matariki (las Pléyades o pequeños ojos) y con Tautoru (el cinturón de Orión o los tres bellos). Rei A Tanga (Antares) pudo ser la estrella que indicara la posición de la isla a los navegantes.

Tomando una cerveza local en el bar del hotel me llamó la atención la etiqueta y el nombre: Mahina, palabra rapanui para luna. En ese momento me propuse ver el cielo como lo habían visto los primeros exploradores que llegaron a la isla. Desde la recepción me ayudaron a contactar con Tokerau, de Rapa Nui Stargazing, la única persona que tiene permiso para acceder a los recintos arqueológicos en horario nocturno. Tras dos noches seguidas en las que el tour para ver estrellas se había anulado por malas condiciones climatológicas, un exceso de nubosidad, la última noche que iba a pasar en Rapa Nui le dije a Tokerau que quería salir sí o sí, asumiendo que podía no servir para nada. Las previsiones no eran muy halagüeñas, se veían algunas estrellas pero el cielo estaba mayormente nublado.

Nos fuimos directamente a la playa de Anakena, a la plataforma Ahu Nau Nau. Nada más aparcar el vehículo junto al recinto sucedió, el cielo se despejó casi por completo, apenas quedaban unas pequeñas nubes que ensuciaban la visión de Júpiter y Antares en la parte central de nuestra galaxia. El ligero viento que soplaba acabó de limpiar el cielo por completo y la Vía Láctea se elevaba sobre los moais. Tokerau quiso compartir conmigo la leyenda local sobre el origen de las estrellas, aunque he de reconocer que la fascinación de ese momento era inversamente proporcional a mi capacidad de escucha. Habla de una princesa que no sonríe pese a los esfuerzos de su amado por traerle los mejores rubíes de los volcanes o las mejores perlas del océano. En un arrebato de furia, ante la frustración por no conseguir su objetivo, lanzó todas las perlas hacia el cielo. Al ver los puntos brillantes, ella, por fin, sonrió.

Cuando creía que nada podía mejorar ese momento, un grupo de niños de una escuela, de entre ocho y nueve años, llegó para hacer una observación astronómica con el telescopio de Tokerau. Una vez acabada la actividad, sin más luz que la de las estrellas, cantaron algunas canciones en rapanui acompañadas por el sonido de un ukelele. Regreso al continente como llegué a la isla, con las páginas de Neruda: «Adiós, adiós, isla secreta, rosa / de purificación, ombligo de oro; / volvemos unos y otros a las obligaciones / de nuestras enlutadas profesiones y oficios».

DÓNDE DORMIR

Explora tiene tres hoteles en Chile: Hotel de Larache. Está ubicado en el oasis de San Pedro de Atacama, con vistas al volcán Licancabur. En una tradicional casa de adobe, muy cerca del hotel, tienen un quincho donde preparan asados con muestra de bailes folclóricos. Hotel Salto Chico. En pleno Parque Nacional Torres del Paine, al borde del lago Pehoé y el río Paine. Es una excelente base para hacer algunas de las excursiones más conocidas del parque. Posada de Mike Rapu. La arquitectura del hotel hace referencia a la cultura local, fue reconocida con la certificación LEED por su perfecta integración en el entorno y la buena gestión energética.

El formato de la experiencia Explora es en pensión completa, incluyendo los traslados del aeropuerto y un completo programa diario de excursiones, muchas de ellas exclusivas de la marca. Disponen de guías muy bien formados que dirigen todas las exploraciones. La gastronomía es de alto nivel, en la carta de vinos predominan las referencias chilenas. Más información y reservas en la web de Explora.

Maravilloso viaje Rafa….

La isla de Pascua me fascina hace mucho tiempo..

Cuando abran froteras…me voy…Rapa Nuy

Muchas gracias, Esther.